" Il faut travailler avec sa personnalité et trouver soi-même un chemin sans s’étayer sur quelque chose de très abouti au niveau du concept " |

|

|

Être peintre, tout un art !

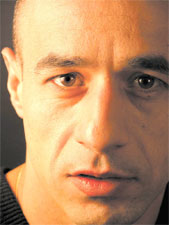

Peintre figuratif moderne, Ivan Calatayud, directeur artistique de Signes & sens magazine, a bien voulu répondre à nos questions dirigées dans la mesure où, pour illustrer ce dossier, elles allient l’art à l’idée de la fidélité…

Signes & sens : Ivan Calatayud, vous êtes peintre professionnel. Pensez-vous que l’on doive être fidèle en art?

Ivan Calatayud : Je pense qu’il faut être fidèle à ce qu’on a envie de faire. Lorsqu’on est face à une oeuvre d’art, que ce soit celle d’un grand peintre ou une oeuvre plus modeste, on n’a pas la même perception selon l’éducation que l’on a reçue, le milieu d’où l’on vient ou sa sensibilité. Je crois que faire les choses sincèrement en art, c’est faire en fonction de ce que l’on ressent et au moment où on le ressent. Lors de la dernière interview qu’il a accordée en 1963, Picasso répondit au journaliste qui lui demandait quelle oeuvre il choisirait parmi tous les tableaux qu’il avait composés en quatre-vingts ans de peinture : Je ne sais pas. Au moment de Guernica, j’ai fait Guernica, cela appartenait à l’état d’esprit dans lequel je me trouvais à cette époque-là. C’était le début d’une grande catastrophe… Je pense que ce qu’il a voulu dire, c’est qu’à ce moment-là il était sincère en faisant ça. Un an avant il ne l’aurait pas fait, de la même manière qu’un an après, il n’aurait pas placé l’ampoule au-dessus du cheval…

S & s : En tant que néophyte, il est souvent difficile de s’approprier l’art abstrait, l’art moderne… Avez-vous l’impression qu’à notre époque on va un peu trop loin ? Vous venez de parler d’une adéquation temps/société. Pensez-vous qu’il peut y avoir un certain mercantilisme, voire un certain snobisme, à promouvoir certains artistes qui pourraient trahir l’idée que l’on pourrait se faire de la peinture et de son côté symbolique ?

I. C. : Le phénomène que les gens appellent «l’art dégénéré», pratiqué par des «artistes subversifs», provient du fait que la peinture et tous les arts graphiques se sont retrouvés à un moment dans une impasse. Tout avait été fait. Après l’invention au début du siècle du cubisme, de l’abstraction, on n’a plus su quoi faire pour amener quelque chose de nouveau. Des artistes se sont certainement perdus dans le fait de vouloir à tout prix faire quelque chose de personnel alors qu’il aurait peut-être fallu, par exemple, approfondir le cubisme dans d’autres voies. Il aurait été possible de repartir sur des chemins différents en se basant sur des choses plus classiques comme ont su le faire certains peintres, comme Gérard Garouste. Ce peintre, plutôt que de s’engager sur la voie de la nouvelle figuration libre, a préféré retravailler les classiques et ouvrir encore une brèche supplémentaire. Les marchands ont aussi une certaine responsabilité. Plus c’était choquant, plus cela pouvait être nouveau, plus ils invitaient les journalistes. Ce qui ne me semble pas avoir été une attitude adéquate. À partir de l’instant où la dimension commerciale entre en jeu, la donne peut être faussée…

S & s : Pouvez-vous nous dire si un peintre peut se rendre compte qu’il est infidèle par rapport à un respect qu’il est censé avoir de la transmission de son art ?

I. C. : Pour transmettre quelque chose d’authentique, encore faut-il être soi-même authentique. Je suis convaincu que la meilleure des transmissions s’étaye sur une lignée. Les vieux peintres transmettaient aux nouvelles générations et ainsi de suite. L’évolution se faisait ainsi avant l’éclatement de la peinture qui est partie dans tellement de directions que l’on ne savait plus qui était le bon professeur, qui était le mauvais. Degas disait toujours : Ayez de bonnes fréquentations, allez au Louvre. Il faut copier les maîtres car on ne peut naître tout seul… Maintenant, que pourrait-t-on dire à un jeune peintre ? Copiez les maîtres ? Mais qui sont-ils ? Viallat, Ingres… Celui-ci reste un maître. Ingres peut toujours être modernisé. Fernando Botero, par exemple, a su moderniser des vieux maîtres dans les années 60 à 80. Il en a fait quelque chose d’actuel. Il est cependant difficile de savoir qui sont les maîtres aujourd’hui. Picasso en est un au même titre qu’Ingres, même s’il s’agit de deux manières très différentes de concevoir l’art. La difficulté à l’École des Beaux-Arts réside dans le fait que les élèves apprennent des techniques qui resteront toujours dépassées. Je pense que celui qui a une démarche classique peut arriver à ne pas trop se démoder. Alors que produire de l’avant-garde en étudiant l’avant-garde des années 60 sera toujours décalé. Ma conviction est qu’il faut travailler avec sa personnalité et trouver soi-même un chemin sans s’étayer sur quelque chose de très abouti au niveau du concept. Je suis convaincu que même aujourd’hui, en 2009, on peut s’ancrer sur le travail des vieux maîtres tout en explorant une voie plus personnelle et en amenant quelque chose de nouveau.

S & s : Comment interprétez-vous la célèbre phrase de Picasso, « Je ne cherche pas je trouve » ?

I. C. : Je pense qu’il cherchait beaucoup… Lorsqu’on voit la façon qu’il avait de construire un tableau, notamment pendant sa période cubiste ou au cours de sa démarche surréaliste des années 30, il mettait énormément d’éléments sur ses oeuvres et en supprimait un grand nombre. Il appelait d’ailleurs cette méthode « la déconstruction créatrice ». Il ne gardait in fine que l’essentiel. Lorsqu’on observe les études de Guernica, on se rend compte qu’il commence par quelque chose de très académique. Il prend tous les animaux, toutes les scènes. Au fur et à mesure, il épure les lignes… Peut-on dire, lorsque l’on travaille de cette manière, Je ne cherche pas, je trouve ? Je ne pense pas qu’un matin, il se soit levé et qu’il ait produit Guernica. Il est passé par 900 études préparatoires sur papier, par des aquarelles, par des huiles. Ensuite seulement il a peint Guernica. Il a travaillé deux ans sur ce projet. Pour moi, à l’inverse, toute sa vie Picasso a cherché. La preuve, c’est que le fameux style Picasso date des années 50 alors qu’il avait déjà soixante-dix ans. Lorsqu’on trouve son style à soixante-dix ans, c’est qu’on a beaucoup cherché avant !

Une interview accordée à Signes & sens magazine.

Découvrez sur le site Art d'aujourd'hui.com le dictionnaire simplifié de la peinture...

Lire un autre article

Retour accueil |